Восточный фронт Второй мировой | РВИО

Тавровский Юрий Вадимиович,

председатель Экспертного совета

Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития,

профессор Российского университета дружбы народов,

вице-президент Евразийской академии телевидения и радиовещания,

действительный член Изборского клуба

Восточный фронт Второй мировой

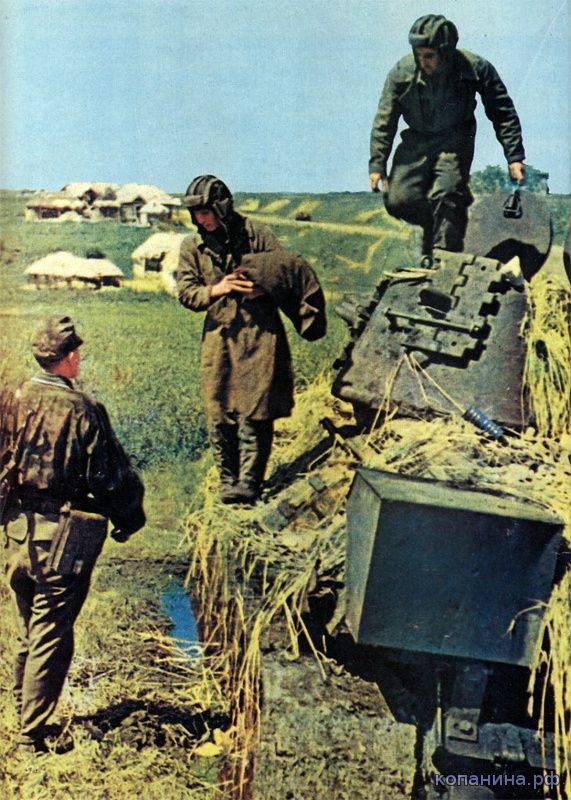

Летом 1941-го немецкие войска рвались на Восток. Наши силы были перенапряжены. Линия фронта неумолимо приближалась к Москве. Трудно даже представить последствия возникновения еще одного фронта – в Сибири на Дальнем Востоке. Такое развитие событий было вполне реальным, и японское командование даже наметило дату нападения на Советский Союз – 29 августа 1941 года.

Согласованная с руководством Германии атака не состоялась ни 29 августа, ни весной 1942 года, ни до самого конца Второй мировой войны. Причин, как всегда, несколько. В Токио ожидали от германских армий гораздо более впечатляющих успехов на советском фронте, соизмеримых с блицкригом во Франции. Японские военные атташе доносили из Москвы как о продвижении вермахта на Восток, так и о его колоссальных потерях, о массовом героизме солдат и офицеров Красной Армии.

Японские военные атташе доносили из Москвы как о продвижении вермахта на Восток, так и о его колоссальных потерях, о массовом героизме солдат и офицеров Красной Армии.

Кроме того, Императорская Ставка весьма высоко ценила боеспособность наших войск после стратегической «разведки боем», каковой являлись сражения на озере Хасан в 1938 и на реке Халхин-Гол в 1939 году. В 1941-м японская разведка давала информацию о мощной группировке, которая сохранялась на границе с Маньчжоу-го даже в разгар боев под Москвой.

Еще одна причина нерешительности Токио заключалась в затяжной войне, которую японские войска уже 10 лет вели в Китае. Эта война не была объявлена официально и называлась «китайский инцидент». После упорной борьбы разных группировок вокруг императора Хирохито был достигнут консенсус – не нападать на Советскую Россию «до завершения китайского инцидента».

Японо-китайская война – необъявленная и полузабытая

До сих пор у нас мало знают об участии Китая во Второй мировой войне. Мало кто задается вопросом, за какие заслуги Китай вошел в число пяти держав-победительниц, учредивших Организацию Объединенных Наций, и стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН?

Мало кто задается вопросом, за какие заслуги Китай вошел в число пяти держав-победительниц, учредивших Организацию Объединенных Наций, и стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН?

С тыльной части величественного Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе установлен памятник союзникам по Второй мировой войне. Четыре воина – советский, американский, английский и французский стоят у подножия белого обелиска, увенчанного эмблемой Организации Объединенных Наций. Но ведь держав-победительниц, разгромивших германских фашистов, японских милитаристов и их союзников, было пять! Забыли про Китай! Эту странную «забывчивость» можно объяснить тем, что в десятилетия советско-китайской «холодной войны» из истории Второй мировой были вырваны не просто страницы, а целые главы. Комплекс на Поклонной открылся к 50-летию Победы в 1995 году, но проектировался и строился он еще на излете сначала идеологической, а затем и тотальной конфронтации двух соседних стран, которая началась еще в 60-е годы. Это неправильно, ведь взаимодействие и взаимная выручка воинов России и Китая в 30-е, 40-е, 50-е годы подчас влияли на направление исторических процессов не только двух наших стран, но и всего мира.

Это неправильно, ведь взаимодействие и взаимная выручка воинов России и Китая в 30-е, 40-е, 50-е годы подчас влияли на направление исторических процессов не только двух наших стран, но и всего мира.

Взаимная помощь из поколения в поколение

Совместное противодействие японским милитаристам началось еще в 30-е годы. Историки до сих пор спорят, когда же началась Вторая мировая война. В Европе широкомасштабная война с участием Германии и Польши, а затем Англии, Франции и других стран началась 1 сентября 1939 года. Но в Азии к тому времени сражения с сотнями тысяч убитых и раненых продолжались уже почти два года.

7 июля 1937 года на окраине Бэйпина (Пекина) японские войска спровоцировали столкновение с частями столичного гарнизона и после этого развернули широкомасштабное наступление с захваченного еще в 1931 году обширного плацдарма на Северо-Востоке Китая, где было создано марионеточное государство Маньчжоу-го, а также подконтрольных районов Северного Китая. Немало историков в Китае и некоторых других странах считают именно 7 июля 1937 года точкой отсчета Второй мировой. К концу того года японский флаг уже развевался над Тяньцзинем, Шанхаем, Нанкином, десятками других городов поменьше в самых многонаселенных и экономически развитых районах Центрального и Южного Китая. Реакции ведущих держав мира на агрессивные и варварские действия Японии (достаточно вспомнить хотя бы о «Нанкинской резне»), не последовало. Возможно, существовала надежда, что Токио вскоре нанесет удар по советскому Дальнему Востоку.

К концу того года японский флаг уже развевался над Тяньцзинем, Шанхаем, Нанкином, десятками других городов поменьше в самых многонаселенных и экономически развитых районах Центрального и Южного Китая. Реакции ведущих держав мира на агрессивные и варварские действия Японии (достаточно вспомнить хотя бы о «Нанкинской резне»), не последовало. Возможно, существовала надежда, что Токио вскоре нанесет удар по советскому Дальнему Востоку.

Только Советский Союз пришел на помощь Китаю, несмотря на серьезные проблемы в двусторонних отношениях в недалеком прошлом, включая убийства советских дипломатов, захват советской собственности, масштабные вооруженные столкновения на КВЖД в 1929 году. В самый тяжелый для обороняющейся страны период, 21 августа 1937 года, между Советским Союзом и Китайской Республикой был подписан Договор о ненападении сроком на пять лет. Тем самым была разорвана существовавшая de facto международная изоляция Китая. Его правительство получило крупные кредиты на общую сумму в 450 млн. долл. Уже осенью 1937-го через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли поставки оружия. Поначалу разобранные самолеты и танки везли на верблюдах и лошадях, затем наши саперы построили первые проходимые дороги. За первые 4 года «Войны сопротивления китайского народа японской агрессии» (официальное название китайско-японской войны) Китай получил от нас 1285 самолетов, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14000 пулеметов, 110 тыс. винтовок, а также другое оружие и снаряжение.

долл. Уже осенью 1937-го через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли поставки оружия. Поначалу разобранные самолеты и танки везли на верблюдах и лошадях, затем наши саперы построили первые проходимые дороги. За первые 4 года «Войны сопротивления китайского народа японской агрессии» (официальное название китайско-японской войны) Китай получил от нас 1285 самолетов, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14000 пулеметов, 110 тыс. винтовок, а также другое оружие и снаряжение.

Прямое участие советских военных специалистов и инструкторов в разработке планов и в боевых действиях против японцев началось весной 1938 года. Среди советников были будущие маршалы Чуйков, Жигарев, Рыбалко и Батицкий, генералы Черепанов, Благовещенский, Анисимов Полынин, Рытов, Супрун, Рычагов, Тхор, Хрюкин и др. С японскими пилотами сражались 2 тыс. советских летчиков-добровольцев, каждый 10-й из них погиб в боях. 14 советских пилотов были удостоены звания Героя Советского Союза. Для Москвы, уже вовлеченной в Гражданскую войну в Испании, это был еще один, равноценный фронт противостояния странам Антикоминтерновского пакта, который был подписан в ноябре 1936 года Германией и Японией.

Неоценимой помощью и фактическим участием СССР в войне на стороне Китая стали операции Красной Армии в 1938 году в районе озера Хасан на советско-маньчжурской границе и еще более крупномасштабные бои в 1939 году на границе Монголии с Маньчжоу-го в районе реки Халхин-Гол. В первом столкновении с обеих сторон участвовало примерно по 20 тысяч бойцов (погибло около 1000 советских и 650 японских солдат), во втором с советской стороны – около 60 тысяч (погибло 7632 человека), а с японской – около 75 тысяч (погибло 8632 человека). Советскими войсками командовал будущий четырежды Герой Советского Союза, русский народный герой, маршал Г.К. Жуков. Многие историки, в том числе американские и японские считают, что неудачи Квантунской армии в той «разведке боем» с Советским Союзом зародили первые сомнения у верховного командования в Токио о целесообразности нанесения главного стратегического удара на севере континента и подтолкнули его к разработке «южного марша». Затягивание нападения на СССР, которого Берлин особенно настойчиво добивался от Токио с началом реализации плана «Барбаросса», объяснялось еще одной причиной. Успехи Императорской армии на китайском фронте в 1937–1941 годах дались ей большой ценой.

Успехи Императорской армии на китайском фронте в 1937–1941 годах дались ей большой ценой.

Японцы в Китае – шаг вперед, два шага назад

К концу 1937 года японцы заняли Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин и десятки других городов в самых многонаселенных и экономически развитых районах Северного и Центрального Китая. Японское командование поначалу планировало взять весь Китай за три месяца. Да, Национальная армия Китая отступала. Однако китайцы иногда показывали чудеса стойкости. Ожесточенные бои развернулись 13 августа за Шанхай, в них участвовало около 280 тыс. японских солдат, а также крупные силы ВВС и ВМС. Китайский командующий Чан Кайши послал на защиту города лучшие дивизии, обученные и вооруженные Германией еще до создания Антикоминтерновского пакта. Оборона Шанхая продолжалась три месяца, потери агрессоров превысили 40 тыс. солдат и офицеров. Однако 12 ноября китайские войска оставили Шанхай, а месяцем позже – Нанкин, выполнявший тогда функции столицы Китайской Республики.

Неудачи продолжались и в 1938 году. Были потеряны крупные города Сюйчжоу и Кайфэн. 21 октября японский десант захватил важнейший порт Южного Китая Гуанчжоу (Кантон). Главным сражением года стала оборона крупного города Ухань на стратегически важной реке Янцзы, продолжавшаяся четыре с половиной месяца. 250 тыс. японцев противостоял миллион китайских солдат и офицеров, в боях с обеих сторон участвовали подразделения ВВС и ВМС. Именно в боях за Ухань впервые появились советские летчики-добровольцы, которые быстро лишили японцев подавляющего превосходства в воздухе. В составе смешанных советско-китайских боевых групп наши пилоты уничтожили в небе над Уханем 78 японских самолетов, потопили 23 крупных боевых судна, включая авианосец. Ухань держался более четырех месяцев, но 25 октября был взят.

Китайцам время от времени удавалось наносить и другие чувствительные удары: 25 сентября 1937 года дивизия коммунистической 8-й армии в районе заставы Пинсингуань на Великой китайской стене уничтожила свыше тысячи солдат отборной дивизии генерала Итагаки.

Захватив ценой немалых потерь густонаселенные и экономически развитые районы Северного, Центрального и Южного Китая, японцы столкнулись с проблемой установления эффективного контроля. К концу 1938 года, по данным китайских историков, «Япония использовала свыше 70% своих сил в контрпартизанских операциях на северо-востоке, севере, в центре и на юге Китая. В начале Тихоокеанской войны у Японии было 2,1 млн солдат, из них 1,4 млн находились на китайском театре и 400 тыс. воевали на просторах Тихоокеанского театра. Таким образом, одна китайская нация приняла на себя в три раза большее число общих врагов, чем 10 наций во главе с США».

Китай как «второй фронт» на Тихоокеанском театре военных действий

Тихоокеанский театр Второй мировой окончательно сформировался после атаки японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. К тому времени почти две трети японских Сухопутных войск были связаны на фронтах и в тылах Китая. Впрочем, и оставшейся трети хватило для блицкрига в странах южных морей. С 8 по 25 декабря длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен крупного английского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За шесть дней пал Сингапур, «неприступная крепость» Великобритании, где в плен сдались 70 тыс. британцев и австралийцев. В Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжалось около двух месяцев, с 11 января по 2 марта. Около четырех месяцев потребовалось для разгрома американских войск на Филиппинах, являвшихся тогда колонией США. После длившегося сутки сопротивления союз с Японией заключил Таиланд. 8 марта десант японцев захватил столицу британской Бирмы Рангун, а к маю они контролировали почти всю страну. Ни одна из колоний не смогла продержаться дольше, чем Шанхай, Ухань и некоторые другие китайские города.

С 8 по 25 декабря длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен крупного английского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За шесть дней пал Сингапур, «неприступная крепость» Великобритании, где в плен сдались 70 тыс. британцев и австралийцев. В Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжалось около двух месяцев, с 11 января по 2 марта. Около четырех месяцев потребовалось для разгрома американских войск на Филиппинах, являвшихся тогда колонией США. После длившегося сутки сопротивления союз с Японией заключил Таиланд. 8 марта десант японцев захватил столицу британской Бирмы Рангун, а к маю они контролировали почти всю страну. Ни одна из колоний не смогла продержаться дольше, чем Шанхай, Ухань и некоторые другие китайские города.

«Переваривание» обширных районов Китая еще к концу 1941 года поистрепало соединения Императорской армии, а боевые действия в странах Южных морей и последовавшая оккупация британских, американских и голландских колоний заметно растянули коммуникации, потребовали новых войск для контроля захваченных территорий. Китай играл важную роль также в операциях, которые Вооруженные силы США и остатки британских войск развернули на Тихоокеанском театре. Объявив войну Германии вскоре после ее нападения на Советский Союз и Японии после атаки на американский Пёрл-Харбор (в течение пяти лет боевые действия китайцев и японцев велись без формального объявления войны), Китай официально стал участником Второй мировой войны. Весной 1942 года союзники сформировали Объединенное командование Китайской военной зоны, куда кроме самого Китая, входили Вьетнам, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим стал Чан Кайши. Крупный китайский экспедиционный корпус выдвинулся из провинции Юньнань в западные и северные районы Бирмы на помощь окруженным там английским войскам.

Китай играл важную роль также в операциях, которые Вооруженные силы США и остатки британских войск развернули на Тихоокеанском театре. Объявив войну Германии вскоре после ее нападения на Советский Союз и Японии после атаки на американский Пёрл-Харбор (в течение пяти лет боевые действия китайцев и японцев велись без формального объявления войны), Китай официально стал участником Второй мировой войны. Весной 1942 года союзники сформировали Объединенное командование Китайской военной зоны, куда кроме самого Китая, входили Вьетнам, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим стал Чан Кайши. Крупный китайский экспедиционный корпус выдвинулся из провинции Юньнань в западные и северные районы Бирмы на помощь окруженным там английским войскам.

Контролируемые правительственными войсками и вооруженными силами Компартии районы Китая имели стратегическое и тактическое значение для СССР, США и других союзников по антигитлеровской коалиции. Точно так же оккупированные японцами обширные районы Китая играли роль стратегического тыла Императорской армии, действовавшей в странах Южных морей. Ради сокращения территории свободного Китая японцы в 1941–1942 годах провели ряд карательных операций.

Ради сокращения территории свободного Китая японцы в 1941–1942 годах провели ряд карательных операций.

Общая численность населения опорных антияпонских баз Компартии сократилась в 1942 году вдвое по сравнению со 100 млн. человек в 1940 году. Нелегко пришлось и державшим основной фронт регулярным частям Гоминьдана. Их успешное противостояние в городе Чанша на юге Китая в конце 1941-го – начале 1942 года 100-тысячному войску противника сопровождалось неудачами на других участках фронта. Японцы весной 1944 года начали крупномасштабную «Операцию № 1». 500 тыс. солдат нанесли серию сильных ударов по китайским позициям. Были оккупированы обширные территории вокруг крупных городов Чжэнчжоу в Центральном Китае, Гуйлинь на юге и Чанша в южной провинции Хунань. Красивейший 700-тысячный город Гуйлинь был сожжен дотла.

Советский Союз – второй фронт для Китая

Ко времени капитуляции Германии в мае 1945 года стратегическая ситуация правительственных вооруженных сил и войск Компартии складывалась явно не в их пользу. Японская армия контролировала широкую зону вдоль всего морского побережья, где была сосредоточена львиная доля китайского населения и промышленности. Правительство Китайской Республики находилось в городе Чунцин в труднодоступной горной провинции Сычуань. Китайские дивизии, а также регулярные и партизанские формирования Компартии вели тяжелые бои в Северном, Центральном и Южном Китае. Для всех них мало что меняла капитуляция Германии и даже успехи американских войск на тихоокеанских островах, штурм Окинавы и перспектива высадки на Японских островах. Дело в том, что существовала еще одна, «запасная Япония».

Японская армия контролировала широкую зону вдоль всего морского побережья, где была сосредоточена львиная доля китайского населения и промышленности. Правительство Китайской Республики находилось в городе Чунцин в труднодоступной горной провинции Сычуань. Китайские дивизии, а также регулярные и партизанские формирования Компартии вели тяжелые бои в Северном, Центральном и Южном Китае. Для всех них мало что меняла капитуляция Германии и даже успехи американских войск на тихоокеанских островах, штурм Окинавы и перспектива высадки на Японских островах. Дело в том, что существовала еще одна, «запасная Япония».

Японцы создали на территории Китая, в Маньчжурии, мощную промышленную и аграрную базы, способные обеспечивать войска даже в случае утраты связи с метрополией. Марионеточное государство Маньчжоу-го было, по существу, «второй Японией», с обширными сельскохозяйственными угодьями и черноземами, богатыми минеральными сырьевыми ресурсами, развитой промышленностью и транспортом. Командование Квантунской армии разработало долгосрочный план экономического развития Маньчжоу-Го, на основе которого в 1937 году был принят первый пятилетний план, а в 1941-м – второй. По существу, была создана «промышленная колония». Обеспечивался высокий уровень капиталовложений из японской казны, из метрополии ввозилось новейшее промышленное и транспортное оборудование. Приоритетом стала тяжелая промышленность, быстро развивалась черная и цветная металлургия, расширялся выпуск оборудования и станков, автомобилей и локомотивов, танков и самолетов.

По существу, была создана «промышленная колония». Обеспечивался высокий уровень капиталовложений из японской казны, из метрополии ввозилось новейшее промышленное и транспортное оборудование. Приоритетом стала тяжелая промышленность, быстро развивалась черная и цветная металлургия, расширялся выпуск оборудования и станков, автомобилей и локомотивов, танков и самолетов.

Безрадостная для Китая ситуация в корне изменилась после вступления Советского Союза в войну против Японии 8 августа 1945 года. Стремительное продвижение Красной армии в Северо-Восточном Китае обрекло на поражение Квантунскую армию, лишило надежды на выживание не только ее командование, но и ставку Императорской армии в Токио. 15 августа император Хирохито объявил о безоговорочной капитуляции, а 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в присутствии представителей стран антигитлеровской коалиции, включая Китай, были подписаны соответствующие документы.

Существуют разные оценки стратегического вклада Китая в победу союзников. Но бесспорным фактом является то, что, несмотря на невыносимые тяготы противостояния более сильному противнику, он не капитулировал по примеру Франции. Он восемь лет сопротивлялся Японии (если считать даже с 1937-го, хотя на деле жертвой агрессии Китай стал еще в 1931-м). Все эти годы Китай сковывал сотни тысяч японских солдат, которые могли бы напасть на советский Дальний Восток, вдобавок к Малайе, Бирме, Таиланду, Индонезии и Филиппинам захватить еще Австралию, Индию, дойти до Ирана и арабских земель. Для Советского Союза траншеи китайско-японской войны были реально действовавшим вторым фронтом, открытия которого на Западе Москва так долго добивалась от американцев и англичан.

Но бесспорным фактом является то, что, несмотря на невыносимые тяготы противостояния более сильному противнику, он не капитулировал по примеру Франции. Он восемь лет сопротивлялся Японии (если считать даже с 1937-го, хотя на деле жертвой агрессии Китай стал еще в 1931-м). Все эти годы Китай сковывал сотни тысяч японских солдат, которые могли бы напасть на советский Дальний Восток, вдобавок к Малайе, Бирме, Таиланду, Индонезии и Филиппинам захватить еще Австралию, Индию, дойти до Ирана и арабских земель. Для Советского Союза траншеи китайско-японской войны были реально действовавшим вторым фронтом, открытия которого на Западе Москва так долго добивалась от американцев и англичан.

С 1931 по 1945 год потери Китая составили, по оценкам западных историков, 4 млн. солдат и офицеров, 16 млн. мирных жителей. Обнародованная несколько лет назад официальная китайская оценка военных и гражданских жертв такова – более 35 млн.

Вспоминая своих героев, пожертвовавших жизнями за честь и независимость Родины, мы отдаем долг благодарности союзникам как на западном, так на восточном фронтах Второй мировой войны.

Восточный фронт Второй Мировой войны

Восточноевропейский театр военных действий Второй мировой войны (1939−1945) – боевые действия в Восточной Европе во время Второй мировой войны.

В России период советско-германской войны 1941−1945 годов имеет название Великой Отечественной войны.

Содержание

|

Польша. Финляндия. Прибалтика. (сентябрь 1939 – июнь 1941)

Основные статьи: Польская кампания (1939)

1 сентября 1939 Германия нападает на Польшу. Великобритания и Франция объявляют войну Германии, однако никаких активных действий на Западе не предпринимают («Странная война»). Несмотря на отчаянное сопротивление польских войск, к 8 сентября немцы сломили все очаги сопротивления и осадили Варшаву. 17 сентября СССР, опираясь на секретное приложение к Договору о ненападении между Германией и СССР о разделе сфер влияния, вторгается на территорию Польши с востока и занимает Западную Украину и Западную Белоруссию. Польское правительство бежит из страны, польская армия остаётся без командования. 28 сентября пала Варшава. К 5 октября СССР и Германия завершают раздел Польши.

Великобритания и Франция объявляют войну Германии, однако никаких активных действий на Западе не предпринимают («Странная война»). Несмотря на отчаянное сопротивление польских войск, к 8 сентября немцы сломили все очаги сопротивления и осадили Варшаву. 17 сентября СССР, опираясь на секретное приложение к Договору о ненападении между Германией и СССР о разделе сфер влияния, вторгается на территорию Польши с востока и занимает Западную Украину и Западную Белоруссию. Польское правительство бежит из страны, польская армия остаётся без командования. 28 сентября пала Варшава. К 5 октября СССР и Германия завершают раздел Польши.

30 ноября, после серии провалившихся переговоров об обмене территориями, СССР объявляет войну Финляндии, и вторгается на её территорию. Однако советские войска не смогли с ходу прорвать укреплённую линию Маннергейма. После ожесточённых боёв в феврале 1940 года Красная Армия наконец прорывает укреплённую линию, но в связи со сложной международной обстановкой, СССР решает прекратить наступление и вступает в переговоры с Финляндией.

В июне 1940 к СССР присоединяется Бессарабия, а в августе – Прибалтийские государства.

Германия весной 1941 заключает союзные договоры с Венгрией, Румынией [1], Болгарией, Финляндией и Словакией и начинает усиленную подготовку к войне против СССР.

Вторжение в СССР. Московская битва

Основные статьи: Великая Отечественная война, Операция Барбаросса, Блокада Ленинграда,

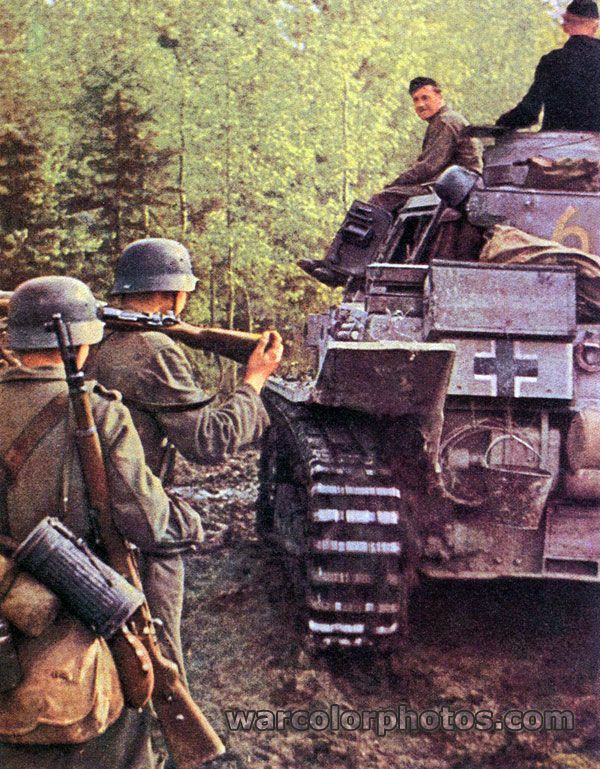

22 июня 1941 Германия без объявления войны напала на СССР. Германию поддержали её союзники: Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния и Словакия. В результате внезапного нападения немецким войскам удалось за первые недели войны глубоко вклиниться в пределы советской территории. К концу первой декады июля Германия захватила Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, часть Молдавии. Советские контрудары закончились провалом, в плен попало большое количество солдат и офицеров Красной Армии.

Советские контрудары закончились провалом, в плен попало большое количество солдат и офицеров Красной Армии.

В результате Смоленского сражения ценой огромных потерь советской армии удалось сдержать наступательный порыв противника и не дать им сходу взять Москву. С июля по октябрь немцы заняли восточную часть Украины, Крым (за исключением Севастополя), Эстонию, западные области РСФСР (Псковская, Смоленская, Брянская, Курская и другие). Началась блокада Ленинграда.

30 сентября — 2 октября немецкие войска возобновили наступление на Москву, вновь добились серьёзных успехов, однако затем были остановлены. В декабре 1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила их от Москвы, нанеся им ощутимое поражение. Угроза Москве была ликвидирована.

Однако предпринятое Красной Армией общее наступление в январе — апреле 1942 года не привело к крушению фронта обороны вермахта. Решение вопроса об обладании стратегической инициативой было отложено до летней кампании 1942 года.

Летняя кампания 1942 года. Начальный период Сталинградской битвы (июнь 1942 — ноябрь 1942)

Основные статьи: Харьковская операция (1942), Керченская оборонительная операция, Сталинградская битва, Битва за Кавказ , Первая Ржевско-Сычёвская операция

И советская и немецкая стороны ждали от лета 1942 года реализации своих наступательных планов.

Общие первоначальные планы кампании на Востоке остаются в силе: главная задача состоит в том, чтобы, сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ[2].

Основные усилия Красной Армии, по замыслам Ставки ВГК, предполагалось сосредоточить на центральном секторе советско-германского фронта. Планировалось также осуществить наступление под Харьковым, в Крыму и прорвать блокаду Ленинграда.

Планировалось также осуществить наступление под Харьковым, в Крыму и прорвать блокаду Ленинграда.

Однако предпринятое советскими войсками в мае 1942 года наступление под Харьковом закончилось провалом. Немецкие войска сумели парировать удар, разгромили советские войска и сами перешли в наступление. К тому же немецким войскам удалось разгромить советские войска в районе Керчи. Оборона советских войск на южном участке оказалась ослабленной. Пользуясь этим, немецкое командование предприняло стратегическое наступление на двух направлениях: на Сталинград и на Кавказ.

Наступавшая на Кавказ группа армий «А» 23 июля взяла Ростов-на-Дону и продолжила наступление на Кубань. 12 августа был взят Краснодар. Однако в боях в предгорьях Кавказа и под Новороссийском советским войскам удалось остановить противника.

Тем временем на центральном участке советское командование предприняло крупную наступательную операцию по разгрому ржевско-сычёвской группировки противника (9-й армии группы армий «Центр»). Однако проводимая с 30 июля по конец сентября Ржевско-Сычёвская операция не увенчалась успехом.

Не удалось также прорвать блокаду Ленинграда, хотя советское наступление заставило немецкое командование отказаться от штурма города.

Коренной перелом (ноябрь 1942 — декабрь 1943)

Основные статьи: Сталинградская битва, Вторая Ржевско-Сычёвская операция, Курская битва, Битва за Днепр

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, 23 ноября части Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились у города Калач-на-Дону и окружили 22 вражеские дивизии.

Наступление на центральном участке фронта, начавшееся 25 ноября 1942 года, закончилось неудачей для советских войск (смотри Вторая Ржевско-Сычёвская операция), однако отвлекла на себя значительные силы вермахта.

Победа на юге имела колоссальное значение для развития событий всей кампании. Она стала первым крупным поражением Германии во Второй мировой войне и ознаменовала начало периода коренного перелома на Восточном фронте.

В июле 1943 года немецкое командование попыталось вернуть инициативу в свои руки и разгромить Красную Армию на Курской дуге. Ценой огромных потерь советские войска сдержали и измотали немецкую армию и в итоге смогли выиграть битву. После этого поражения руководство вермахта окончательно потеряло стратегическую инициативу, было вынуждено отказаться от наступательной стратегии и до конца войны перешло к обороне.

Осенью 1943 года Красная Армия освободила от немцев большую часть Украины и часть Белоруссии.

Наступление в Белоруссии и на Западной Украине (декабрь 1943 — сентябрь 1944)

Основные статьи: Операция «Искра», Операция Багратион, Прибалтийская операция (1944), Львовско-Сандомирская операция

Зимой 1943—1944 годов Красная Армия провела наступление на Украине, деблокировала Ленинград, освободила Крым, вышла к Карпатам и вступила на территорию Румынии.

Наступление в Карелии и на Балканах (сентябрь 1944 — январь 1945)

Основные статьи: Карельская кампания, Лапландская война, Яссо-Кишинёвская операция, Будапештская операция

К сентябрю 1944 года советские войска провели операции в Карелии и Заполярье. Финляндия вышла из войны и разорвала союз с Германией. Однако немецкие войска отказались покинуть территорию Финляндии. В результате финским войскам пришлось сражаться против своих бывших союзников.

На Балканах Красная Армия провела крупную операцию, в результате которых были свергнуты правительства Румынии и Болгарии, и Румыния разорвала союз с Германией. Новые марионеточные просоветские правительства обеих стран объявили войну Германии. В октябре советские войска вступили на территорию Венгрии и помогли антифашистскому восстанию в Словакии. В январе 1945 года Красная Армия захватила Будапешт и принудила Венгрию к капитуляции. Однако прогерманское правительство в Венгрии оказалось гораздо более популярным, чем в Румынии или Болгарии. Венгерским коммунистам так и не удалось собрать армию для войны против Германии, а на стороне Германии венгерские войска продолжали сражаться до конца войны.

Завершающая стадия войны. Капитуляция Германии (январь — май 1945)

Основные статьи: Висло-Одерская операция, Восточно-Прусская операция (1945), Битва за Берлин

С января по апрель 1945 года советские войска полностью заняли Польшу, Восточную Пруссию, вступили на территорию Австрии. Для обороны Берлина немецкое командование сосредоточило более 1 млн человек. После упорных боёв советские войска ворвались в город. 28 апреля пал рейхстаг. 2 мая закончились бои в Берлине и капитулировал гарнизон города.

Для обороны Берлина немецкое командование сосредоточило более 1 млн человек. После упорных боёв советские войска ворвались в город. 28 апреля пал рейхстаг. 2 мая закончились бои в Берлине и капитулировал гарнизон города.

Однако немецкая армия продолжила сопротивление против советских войск. На территории Чехословакии была окружена огромная группировка генерал-фельдмаршала Ф. Шёрнера. И хотя акт о капитуляции в Карлхорсте был подписан в ночь с 8 на 9 мая, сражения Второй мировой войны в Европе закончились лишь 11 мая. Более 860 тыс. немцев было взято в плен в результате только Пражской операции.

Ссылки

- ↑ «Гитлеру была нужна Румыния как стратегический плацдарм и как поставщик нефти. Поэтому он и оккупировал её до начала войны» (Маршал Ион Антонеску).

- ↑ В. И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Москва, Издательство «Наука», 1973. т. 2. Агрессия против СССР. Падение «третьей империи»

См. также

- Кампании, битвы и сражения Второй мировой войны

Вторая мировая война

| Дополнительная информация |

• Великая Отечественная война |

Восточный фронт | Национальный музей Второй мировой войны

Артикул

Погрузитесь в ожесточенные, расовые, яростные сражения Восточного фронта, где было убито больше комбатантов, чем на всех других театрах вместе взятых.

Основное изображение: карта, показывающая продвижение союзных армий с востока и запада в конце Второй мировой войны. (Изображение: Национальный музей Второй мировой войны.)

Участие США в Европейском театре военных действий в основном ограничивалось Западной Европой и Италией, но некоторые из самых жестоких сражений войны произошли на Восточном фронте, где державы оси выступили завоевать Балканский полуостров и бескрайние просторы Советского Союза. На Восточном фронте погибло больше бойцов, чем на всех других театрах Второй мировой войны вместе взятых. Эти ожесточенные расовые сражения (Адольф Гитлер поклялся истребить восточных славян) помешали Германии организовать более решительную оборону от союзных армий в Нормандии, а затем и на западных границах Рейха.

Еще в 1923 году, когда Гитлер написал книгу Mein Kampf , он считал, что судьба Германии состоит в том, чтобы победить своего исторического врага, Францию, и продвинуться на восток, вглубь Советского Союза, истребив как коммунизм, так и славянские народы. Но он не хотел воевать с обеими странами одновременно, особенно если Великобритания встанет на защиту Франции.

Но он не хотел воевать с обеими странами одновременно, особенно если Великобритания встанет на защиту Франции.

Соответственно, в августе 1939 года Гитлер подписал пакт о ненападении с Советским Союзом. Договор также включал секретное соглашение о разделе Польши, стран Балтии (Латвия, Эстония и Литва), Финляндии и Румынии на немецкую и советскую сферы влияния. Ни одна из стран полностью не доверяла другой, но соглашение достигло краткосрочных целей для обеих сторон. Германия могла свободно нападать на Польшу и Францию, не беспокоясь о советском вторжении, а Советы могли взять под свой контроль части Восточной Европы, не опасаясь возмездия со стороны Германии.

После вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939 года советские войска двинулись в части Восточной Европы, заняв 286 000 квадратных миль территории, на которой проживает 20 миллионов человек. Это действие было разрешено условиями пакта о ненападении, но оно поставило под угрозу планы Гитлера по экспансии на восток. «Чем скорее Россия будет разбита, тем лучше», — сказал он своим генералам.

«Чем скорее Россия будет разбита, тем лучше», — сказал он своим генералам.

22 июня 1941 года Гитлер сделал свою величайшую авантюру, развязав операцию «Барбаросса», трехмиллионное вторжение в Советский Союз. Вторжение было впечатляюще эффективным на ранних стадиях. К сентябрю Красная Армия потеряла около 2,5 миллионов человек. Но это оказалось роковой ошибкой. Советский Союз был одной из двух стран (второй были США), которые Германия не смогла победить. Красная Армия была самой большой в мире, насчитывая более 250 дивизий, а Советский Союз был самой большой по площади страной в мире с огромными природными ресурсами. Неустрашимый Гитлер был уверен, что Советский Союз падет перед его войсками в течение нескольких месяцев. Его военная техника устарела, его генералы были неумелыми, и ему было очень трудно победить крошечную Финляндию в прошлом году. Существовала также сильная оппозиция репрессивному режиму Иосифа Сталина на Украине и в других советских провинциях. «Нам нужно только выбить дверь, — сказал Гитлер, — и вся прогнившая конструкция рухнет».

Соединенные Штаты и Великобритания почти не разговаривали со сталинским коммунистическим режимом, но в конце концов обе страны объединились с «красными», потому что у них был общий враг. «Любой человек или государство, которые продолжают бороться против нацизма, получат нашу помощь», — сказал Уинстон Черчилль британскому народу в радиообращении.

Бои на Восточном фронте были ужасными и непрекращающимися, невероятно жестокими. Обе стороны сражались с демонической яростью — немцы, чтобы сокрушить ненавистных славян, и Советы, чтобы защитить священную землю матушки-России. Зверства, включая обезглавливание и массовые изнасилования, происходили ежедневно. Миллионы пленных солдат умерли от разоблачения и жестокого обращения. Немцы осадили Ленинград и пытались подчинить его себе, морив голодом пленных людей.

Понравилась эта статья? Подробнее читайте в нашем онлайн-классе.

Из коллекции в класс: преподавание истории в Национальном музее Второй мировой войны

Узнать больше

Под Сталинградом, ключевой битвой Второй мировой войны, Гитлер приказал убить все мужское население города-миллионника и депортировать всех женщин. Ни одна битва в истории не велась более свирепо. В боях между домами и между фабриками снайперы использовались обеими сторонами с большим успехом, и счет мясника был высок. Силы Оси потеряли 850 000 человек, а Советы — 750 000 человек. Сталин считал свои потери необходимыми. Сдача города была бы необратимой победой гитлеровцев.

Ни одна битва в истории не велась более свирепо. В боях между домами и между фабриками снайперы использовались обеими сторонами с большим успехом, и счет мясника был высок. Силы Оси потеряли 850 000 человек, а Советы — 750 000 человек. Сталин считал свои потери необходимыми. Сдача города была бы необратимой победой гитлеровцев.

Миллионы жертв немецкого вторжения не участвовали в боевых действиях. Евреев и славянских крестьян убивала немецкая армия, евреев — стрелковые отряды, следовавшие за армией. Однако расовый крестовый поход Гитлера против славян имел неприятные последствия, заставив потенциальных нацистских коллаборационистов вернуться в объятия тиранического диктатора Сталина.

После того, как Красная Армия помешала Вермахту взять Москву в 1941 году и одержала победу под Сталинградом — одно из самых решающих сражений в истории — она начала контрнаступление, отбросившее врага до самого Берлина в 1941 году.45. На одном из заключительных этапов наступления красных наступление советских войск летом 1944 г. отвлекло немецкие силы, которые могли остановить наступление союзников в Нормандии.

отвлекло немецкие силы, которые могли остановить наступление союзников в Нормандии.

Темы

Европейский театр военных действий

Из коллекции в аудиторию

Артикул Тип

Артикул

«Черный четверг» 14 октября 1943 г.: Вторая бомбардировка Швайнфурта

Комбинированное наступление бомбардировщиков (CBO) на Европейском театре военных действий было одной из самых кровавых кампаний Америки.

Тип статьи

Статья

Упражнение в разврате: создание Варшавского гетто

Крупнейшее из гетто, в котором восточноевропейские евреи сначала содержались, а затем были депортированы нацистами в лагеря смерти, было создано в Варшаве, Польша.

Тип изделия

Артикул

Незаметные свидетели Сталинградской битвы

Целых полмиллиона мирных жителей оставалось в Сталинграде на момент наступления немцев в конце лета 1942 года.

Те, кто пережил первоначальный натиск и не успел бежать , приходилось зарабатывать на жизнь на поле боя, опустошенном непрекращающимися бомбардировками и уличными боями. Подавляющее большинство из них составляли женщины и дети.

Те, кто пережил первоначальный натиск и не успел бежать , приходилось зарабатывать на жизнь на поле боя, опустошенном непрекращающимися бомбардировками и уличными боями. Подавляющее большинство из них составляли женщины и дети.Артикул Тип

Артикул

Сталинград: Эксперименты, Адаптация, Реализация

Восемьдесят лет назад Красной Армии удалось остановить, сдержать и в конечном итоге разгромить крупнейшую немецкую армию на Восточном фронте.

Тип изделия

Артикул

Человек на все времена

Во время Второй мировой войны Зейдлиц был опытным полевым командиром, прошел путь от командования дивизией и корпуса, отличился под Демянском и Сталинградом.

Тип изделия

Артикул

Последние дни концлагеря Дахау

В последние несколько дней своего существования, до прибытия солдат Седьмой армии США, Дахау представлял собой маленькую замкнутую вселенную разложения и смерти .

Тип изделия

Артикул

Шокирующий уровень жестокости и унижения: Дахау во время войны

Военное время коренным образом изменило жизнь и смерть в концентрационном лагере Дахау.

Тип статьи

Статья

Дахау, концентрационный лагерь «Модель», 1933-39

В июне 2004 года, проводя выходные в Мюнхене вдали от работы над диссертацией в Австрийской национальной библиотеке, я сел на поезд в городском Hauptbahnhof (Центральный вокзал) для короткой поездки.

Восточный фронт | Национальный музей Второй мировой войны

Тема

Одни из самых жестоких сражений войны произошли на Восточном фронте, где державы Оси намеревались завоевать Балканский полуостров и бескрайние просторы Советского Союза.

Обзор Восточного фронта

На Восточном фронте погибло больше бойцов, чем на всех других театрах Второй мировой войны вместе взятых. Эти ожесточенные межрасовые сражения помешали Германии организовать более решительную оборону против союзных армий в Нормандии, а затем и на западных границах Рейха.

Эти ожесточенные межрасовые сражения помешали Германии организовать более решительную оборону против союзных армий в Нормандии, а затем и на западных границах Рейха.

Подробнее

Связанный контент

Отображение 1–12 из 45 результатов

Тип статьи

Статья

Опыт восточноевропейских подневольных рабочих в Германии

Во время Второй мировой войны нацистские власти приговорили миллионы жителей Восточной Европы к принудительному труду в рамках агрессивной кампании по завоеванию и созданию колонии в Восточной Европе.

Подробнее

Тип статьи

Статья

Воспоминания о Великой Отечественной войне и вторжении России в Украину

Президент России Владимир Путин обращается к воспоминаниям о Великой Отечественной войне Советского Союза против нацистской Германии, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.

Узнать больше

Артикул Тип

Статья

Политика нацистов в отношении принудительного труда в Восточной Европе

Во время Второй мировой войны миллионы выходцев из Восточной Европы были принудительно депортированы на принудительные работы в Германию.

Узнать больше

Тип статьи

Статья

«Холокост пулями» в Украине

Холокост в Украине представляет собой первую фазу Холокоста, во время которой около 1,5 миллиона евреев были расстреляны с близкого расстояния в оврагах, открытых полях и леса.

Подробнее

Тип статьи

Статья

Реакция союзников на Варшавское восстание 1944 года

Варшавское восстание вызвало раскол между Сталиным и его западными союзниками, который, как утверждают некоторые историки, предвосхитил холодную войну.

Узнать больше

Тип изделия

Артикул

Пылающая Варшава: реакция Германии на Варшавское восстание

Реакция Германии на Варшавское восстание характеризовалась безжалостным террором и безжалостным кровопролитием, что привело к резкому сокращению поддержки со стороны гражданского населения.

Узнать больше

Тип статьи

Статья

Народная война: женщины, дети и мирные жители в Варшавском восстании 1944 года

Польские гражданские лица сыграли решающую роль в двухмесячном конфликте в Варшаве.

Подробнее

Тип статьи

Статья

Конфликт в послевоенной Югославии: поиск повествования

Это эссе предлагает некоторые способы осмысления сложного послевоенного момента на примере Югославии.

Узнать больше

Артикул Тип

Статья

Советская оккупация Австрии

То, как формировалась советская оккупационная политика в Австрии, заслуживает большего внимания.

Узнать больше

Тип изделия

Артикул

Прелюдия к Варшавскому восстанию: операция «Буря»

План Польской Армии Крайовой начать серию восстаний по всей Польше во время летнего наступления Советского Союза в 1919 г.44 имели важные последствия для развития Варшавского восстания.

Узнать больше

Тип статьи

Артикул

Операция «Барбаросса»: величайшая операция всех времен

Будьте осторожны с превосходными степенями, когда обсуждаете военную историю, пока не заговорите об операции «Барбаросса».

Те, кто пережил первоначальный натиск и не успел бежать , приходилось зарабатывать на жизнь на поле боя, опустошенном непрекращающимися бомбардировками и уличными боями. Подавляющее большинство из них составляли женщины и дети.

Те, кто пережил первоначальный натиск и не успел бежать , приходилось зарабатывать на жизнь на поле боя, опустошенном непрекращающимися бомбардировками и уличными боями. Подавляющее большинство из них составляли женщины и дети.

Оставить комментарий